La seule issue, semble alors nous dire Alexandre Mathis, réside dans la singularité d’une aventure humaine, point nodal qui peut réconcilier l’évanescence des formes et la multiplicité des discours, ciment apte à maintenir ensemble les briques de Babel, dernier salut d’une quête numérique passant enfin du fragment au témoignage et de l’encyclopédie au vade-mecum. Une incroyable phrase parmi d’autres pour illustrer ce passage essentiel, celui qui va de la description générale, débarrassée de tout psychologisme et de toute émotion, jusqu’à la trivialité de l’acte : « En se dirigeant vers la rue du Bac et le boulevard Raspail à une vingtaine de mètres, Frères Lissac opticien au 20, une agence immobilière, cabinet Marnier, sur le boulevard Raspail au n°2 un Crédit Industriel et Commercial, au 4 le Cayré Hôtel (2 étoiles), et attenante à l’hôtel Cayré le début de l’aventure possible…avec la Station-Service Shell et sa coquille Saint Jacques (6-10, boulevard Raspail), belle longueur de béton, ancrée latéralement dans le bas de trois immeubles, en brique, pierre de Paris, et pierre de taille, où Rapin a arrêté ses voitures. » La carte et soudain l’homme qui l’anime et en fait son territoire, le passage du lieu au nom, de la toponymie à l’histoire.

A la jonction entre le rapport de police, la Une de Détective et le générique de film, Monsieur Bill, ultime fantôme, déréalise sans effort l’autofiction dénuée de rêves tout en arrimant l’imaginaire à ce qu’il n’aurait jamais dû renier : l’infinie richesse de l’événement concret. C’est ainsi que le roman d’Alexandre Mathis fait partie de ces grands livres qui ruinent sans effort les petites tentatives novatrices pullulant à chaque rentrée littéraire, les renvoyant à leur chiqué. Du temps où Maurice G. Dantec avait la prétention d’écrire et non la vanité de prêcher, il ya plus de dix ans de cela, il avait dans son « Journal métaphysique et polémique », dressé le portrait de l’écrivain du XXI è siècle, « archiviste prospectif et trans-fictionnel ». Comment ne pas retrouver très exactement le Mathis de « Monsieur Bill » derrière cette saisissante description : « opérant sur des lignes de césure et de soudure entre les différents cryptages de la réalité , les différentes actualisations du monde humain et naturel, il devra mettre en évidence quelques figures susceptibles d’en produire une généalogie pertinente, sans avoir peur de mêler réalité et fiction, y compris la plus débridée, et de la façon la plus dangereuse qui soit, puisque c’est précisément de cela dont il s’agit : assembler un explosif métaphysique qui prenne corps littéralement dans le matériel humain. »

Oui, Monsieur Bill est une bombe. Heureux ceux qui se laisseront griser par ses déflagrations.

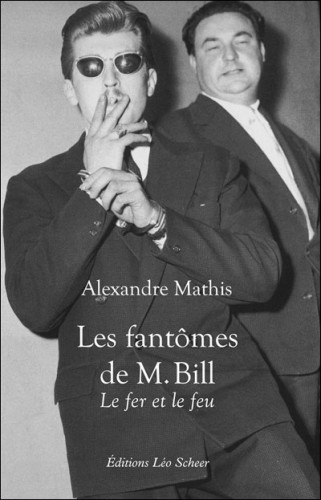

Alexandre Mathis. Les fantômes de M.Bill. Le fer et le feu. Editions Léo Scheer. 358 pages. 19 euros.

Ce texte est paru dans le numéro 142 de la revue Eléments