-

Pour l'exubérance du mythe, contre l'assèchement du dogmePour la belle étrangeté, contre la standardisation du Beau,Pour les actrices de rêve, contre les comédiennes de talent,Pour les villes labyrinthiques, contre les cités nouvelles,Pour la campagne désordonnée, contre les parcs à thèmes,Pour le romantisme, contre le maniérisme,Pour les erreurs poétiques, contre la tyrannie du vrai,Pour l'insolence du don, contre l'équilibre du MarchéPour les multivers, contre les sens uniques,Pour Godard, contre Truffaut,Pour Franju, contre MillerPour Brisseau, contre Ozon,Pour Dumont, contre Honoré,Pour un cinéma qui ne se rend pas !

-

CORRESPONDANCES (16)

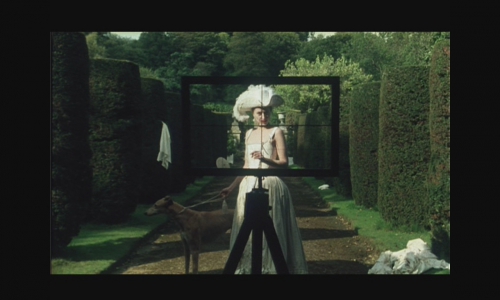

Des frondaisons gentiment éclairées, des jeux de couleurs et des ombres imprécises, un bruissement doux : au cinéma, les jardins viennent agrémenter les idylles, sertir quelques courses-poursuites, rajouter au décor compassé ce qu'il lui faut d'élégance désuète. Un couple s'étreint mollement sous le feuillage avant de prendre la pose, des messieurs bien tranquilles et des dames affairées remontent les allées, s'attardent aux cascades, se saluent entre les branches. Des enfants courent au loin. Les jardins de cinéma ne sentent pas grand-chose. On les traverse sans s'attarder, pressé de quitter ces lieux sans mémoire ni affect. De Tavernier à Beineix, ils sont à l'image d'un cinéma décoratif, un cinéma d'agrément sans trop de chausse-trappes ni d'inquiétude.

Mais l'ombre du bosquet peut se faire menaçante. Derrière la haie, à bien écouter, quelque chose se trame. Les parfums qui deviennent entêtants, un cliquetis, un vêtement apparemment oublié, il n'en faut pas plus pour redonner à ces buissons bien ordonnés, une allure funèbre. Il y a un autre cinéma que celui qui vient avant tout réconforter. Un cinéma parfois instable et maladroit, plein d'embardées et de détours. De Tourneur à Argento en passant par Greenaway, le jardin devient traquenard, et puis tombeau. La dernière illusion de liberté avant la mise à mort du sujet.

-

PETIT PAYSAN, D'HUBERT CHARUEL

Petit Paysan d’Hubert Charuel est une pépite inattendue dans l’univers étriqué du cinéma français. Loin des romances existentielles qui ne cessent de ruminer en boucle, ce film donne simplement à voir les rituels qu’un éleveur de vaches laitières accomplit chaque jour. Sans en rire sous cape, ce qui est plutôt un exploit au temps du cynisme changé en plus-value, mais sans l’assigner pour autant au documentaire confit de respect, autrement dit en osant le considérer comme un sujet cinématographique à part entière.

Pour comprendre comment il est possible qu’un tel film, simple et sensible, fasse ainsi figure d’exception, un bref état des lieux s’impose. Le cinéma français contemporain fait en effet peine à voir, rempli à ras-bord de décalques fiers-à-bras du pire Hollywood, de corps nus toujours justifiés et ainsi toujours simplifiés, de brûlots sans concession n’oubliant jamais de dire amen à l’air du temps, de moraline délivrée comme des oracles par toute une série de Pères-la-pudeur actualisés (sans aucun tabou mais avec beaucoup de quotas), de mots d’auteur faisant le trottoir, d’incessants prêches humanistes, de comédiens sans retenue, sans diction et sans regard ... Ce cinéma est d’ailleurs à ce point aseptisé qu’il suffit d’une scène qui ne soit pas l’expression d’une vérité générale, pour qu’on frôle la rupture de ban. C’est pourtant au cœur de ce marasme que des cinéastes singuliers se sont révélés, Bruno Dumont en tête, mais aussi Cheyenne Carron et Hubert Viel, Sophie Letourneur et Béatrice Pollet, sans oublier ceux qui depuis quelques décennies continuent de faire entendre leur musique, tels Godard, Brisseau ou Guédiguian. Il n’y a évidemment pas là d’école précise, de mouvance particulière et les thématiques comme l’ampleur de ces œuvres sont bien entendu très diverses, mais s’il est cependant possible de les réunir, s’il est légitime d’y adjoindre Hubert Charuel et son Petit Paysan, c’est qu’ils ont tous un point commun , celui d’avoir réussi à se prémunir d’un certain nombre d’écueils dévastant le cinéma français, parmi lesquels on peut retenir le conformisme citationnel, le style disparate et la morale relativiste.

Citationnels jusqu’à la nausée, la plupart des films français ne font en effet rien d’autre de leurs références accumulées qu’une posture ostentatoire, satisfaits de la juxtaposition complaisante de leurs images avec celles que l’histoire du cinéma a consacrées. Casses melvilliens, attentes léoniennes, repas de famille à la Sautet, ce qui domine est bien ce réflexe éminemment bourgeois, qui prétend montrer qui l’on est en énumérant ce qu’on possède. Il conduit assez logiquement au deuxième travers, le fatras de la forme. Car pour montrer toujours plus de signes extérieurs de richesse, on sacrifie la cohérence esthétique, on se moque comme d’une guigne des transitions qui ne servent qu’à retarder l’exercice de style, ultime panacée. Et c’est ainsi qu’on favorise les grands déballages d’ambiances, faisant se rejoindre le document d’époque et le néo-polar, la chronique intimiste et le lyrisme sociétal, le suspense étiré et le gag décisif. La maestria technique ne tient en aucune manière à rester au service d’un point de vue à défendre… d’autant que ce dernier est devenu tout à fait obsolète. Ce qui permet en effet ce style hétéroclite dilué jusqu’à l’insignifiance, c’est justement l’hébétude consentie, l’absence résolue de la moindre prise de position. A part quelques ennemis dûment répertoriés, et qui ne souffrent justement pas discussion, pour le reste, tout se vaut bien.

Sur tous ces points, Petit Paysan se différencie aisément. Lorsqu’il s’autorise quelques plans allusifs, ceux-ci s’insèrent sans esbroufe dans le récit, et tiennent ainsi bien plus de l’hommage discret au cinéma de genre que de la parodie insistante. Son progressif changement d’atmosphère, à la faveur de la maladie de l’une des vaches, est tout autant amené avec adresse. Charuel distille au lieu d’asséner, modifiant la longueur de ses plans, cadrant de manière plus resserrée, laissant davantage de place au hors-champs, sans grandiloquente rupture de ton. Loin de l’inoffensif cinéma-patchwork, qui change de registre à cor et à cri, il fait ainsi subrepticement basculer son film dans l’horreur contemporaine, laquelle n’est pas uniquement économique. Le film nous dévoile alors ce que l’extrême attention de Pierre (Swann Arlaud) pour ses vaches, cet amour né de l’habitude et de la nécessité, peut avoir de dévorant, et même d’inadapté à ce monde ne concevant plus le vivant qu’à l’aune exclusive du profit ou du danger. Voilà justement le point de vue du cinéaste, fils d’agriculteurs de la Haute-Marne : ne pas se résoudre à cette seule alternative et opposer au productivisme forcené, quelques valeurs n’ayant pas encore abdiqué.

(Texte paru dans le n°172 de la revue Eléments)

-

JEUNESSE AUX COEURS ARDENTS, DE CHEYENNE CARRON

« Filmer les visages comme des paysages et les paysages comme des visages »… La critique a son lot de lieux communs, mais celui-ci demeure particulièrement prisé, sans doute parce qu’il ne veut aujourd’hui plus rien dire. L'idée même de contemplation n’est plus vraiment à l’ordre du jour, quand tant de films considèrent le paysage comme un décor modulable à vue, et les personnages comme de simples artéfacts animés. Les êtres et les lieux n’ont pas à être interrogés, et encore moins célébrés, lorsqu’il s’agit avant tout de respecter la norme accréditée et les canons en vigueur. Un visage, un paysage, un cul, un arbre, un livre, sont désormais filmés à l’identique, platement objectivés : le systématisme utilitaire a remplacé l’alchimie des présences.

Il ne s’agit là cependant que de la vulgate cinématographique ; aujourd’hui comme hier, des œuvres remarquables sortent du lot. Ainsi, ce qui demeure admirable dans Jeunesse aux cœurs ardents de Cheyenne Carron, ce sont justement ces visages qu’elle filme avec patience et minutie (c'est-à-dire respect), lors de marches solitaires ou de conversations enfiévrées, tandis qu’ils s’animent ou s’absentent. Il y a ce que les comédiens jouent, mais aussi tout ce qu’expriment au-delà de la composition, un authentique capitaine de la Légion et un jeune acteur de cinéma. L’un, s'il semble en avoir trop vu, a gardé intacte une certaine bienveillance ; l’autre, plutôt velléitaire, hésite souvent à diriger son regard. Et ce dialogue silencieux entre leurs traits se révèle d’autant plus bouleversant qu’il recoupe justement le propos du film. « La caméra peut filmer mon visage, disait Al Pacino, mais jusqu'à ce qu'elle capture mon âme, vous n'avez pas de film ».

Il y a deux sortes de films chez Cheyenne Carron, ceux dont on ignore ce qui peut arriver aux personnages, puisque leur destinée semble faite d’accélérations subites comme d’arrêts imprévus (La Fille publique, Patries, La Chute des hommes) ; ceux plus didactiques, où le parcours paraît tracé d’avance, lisible dès les premières séquences (L’Apôtre, La Morsure des dieux, ce dernier opus). Ce n’est plus alors l’intrigue qui importe, ni le message qu'elle véhicule, mais la façon qu’a la cinéaste de prendre à bras le corps, la mise en scène de son écrasant sujet. Dans Jeunesse aux cœurs ardents, elle rend justice à ce que portent les visages des uns et des autres, c’est-à-dire à l’ineffable qu’ils recèlent. En écho à la phrase de Pacino, nous pouvons alors affirmer qu’ici, à n’en pas douter, il y a bien un film !

-

CORRESPONDANCES (15)

Lorsque la connaissance n'est qu'un travail d’érudition, une accumulation livresque délivrée des coups de fouet du réel, elle donne à l'âme fragile, par son carcan même, l’apparence d’une structure, d’une mémoire, d’un passé. Il est logique alors qu'elle s'emploie au pluriel : je suis ce que je sais, en fait surtout ce que j'ai su, héritier de traditions et de gloses diverses qui m'ont, un jour, fondé et à l’intérieur desquelles je n'espère plus qu’être fondu.

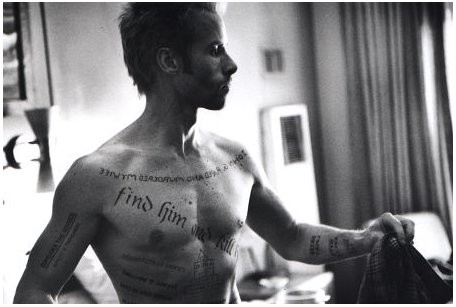

Dans Memento de Christopher Nolan, la vraie victime, contre toute attente, n’est alors autre que l’amnésique au passé minutieusement tatoué.

Or il s’agit bien d’apparences, qui prétendent ériger mais sans véritable colonne vertébrale, qui nomment avant même que d'éprouver, qui classent et rangent à jamais, pour le meilleur des stratagèmes et la pire des prisons : je ne suis que ce que j'ai été, et dans cet enfermement tranquille, rien ne me touche vraiment puisque j'y suis avant tout étranger à moi-même.

Dans Les Promesses de l'ombre, de David Cronenberg, le véritable perdant est bien, malgré son succès final, le flic déguisé en voyou tatoué.

Mais la connaissance peut aussi être envisagée comme un moyen non pas de se faire un nom ou pire une personnalité, une individualité, un "Je", mais bien d’aller au bout de soi. Il faut pour cela en passer par l’accumulation (avant la sédimentation), la multiplicité (avant l'Unité), afin d'être délivré (mais seul).

Et c'est ainsi que dans la série télévisée Prison Break, le prisonnier qui s'est tatoué sur le corps le plan arachnéen de son évasion future, finit par trouver la sortie, alors que celle-ci n'est autre que l'accès ultime à la tragédie.

-

BLADE RUNNER, ENCORE UNE FOIS

La nuit grouillante, pluvieuse et interlope, où tout semble possible mais rien ne survient sinon la peur et l’ennui ; les gratte-ciels aguicheurs et les intérieurs surchargés de souvenirs entêtants ; une photo que l’on scrute passionnément, jusqu’à y reconnaitre un visage ; des robots qui souffrent et des humains impavides ; des combats titanesques moins important que la découverte traumatique d’un origami ; l’errance mélancolique d’un justicier, qui sait, comme le professe John Wayne dans La Chevauche fantastique de Ford, qu’il y a des choses auxquelles un homme ne peut se soustraire ("Well, there's some things a man just can't run away from") ; le passé comme refuge mais aussi comme remords : Blade Runner (1982), célébrant les noces funèbres de Fritz Lang et de Philip Marlowe, annonçait la déroute identitaire de notre temps.

La suite, Blade Runner 2049 (2017), en aborde ce qui s’imagine la contrer, ou à défaut la relativiser, à savoir la beauté mortifère du spectacle. Surfaces liquides ou poussiéreuses, déserts de brume autour de châteaux archéo-futuristes, violence des conflagrations de couleur ocre : l’accumulation vertigineuse des images, identiques malgré leur chatoiement, leur virulence, ou leurs conséquences, n’est plus qu’un choix mortel de disruption et de divergence. Avec la mutation du regard comme dernier recours, ce nouveau film en effet, se réfugie derrière le cache du prisme, le flou du verre dépoli, comme pour appeler à un sursaut visionnaire, seule antidote à l’horreur contemporaine.

Mais du film de Ridley Scott à celui de Denis Villeneuve, de la symbolique de la trouée (dans un paysage, un mur, un corps) qui signifiait encore la nécessaire violence de l’échappée, à celle de la gangue, qui ravit le regard pour toujours mieux le soustraire à lui-même, il y a ce fossé qui sépare le conte noir transposant notre temps, de la métaphore indolente voulant à toute force le tenir à distance. Ces deux grands films de science-fiction, au pessimisme exacerbé, se rejoignent en tous cas sur leur morale cinématographique : le chaos ne prend sens que par la forme qu'on lui assigne. Ils ont également en commun leur conclusion désespérée: la guerre sera totale puisque aucune hiérarchie n'est désormais apte à s'imposer.