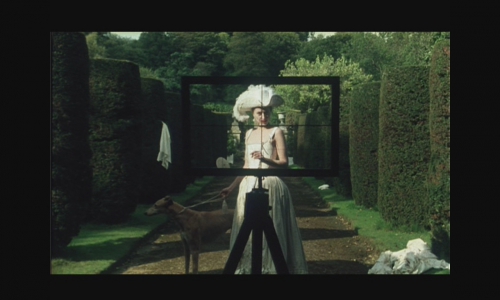

Fils de Maurice Tourneur - le cinéaste de Volpone (1941) et de La Main du Diable (1942)-, Jacques Tourneur a tourné l’essentiel de ses films aux Etats-Unis, entre le début des années 40 et la fin des années 50. Comme c’est dans le film de genre (fantastique, policier, western) qu’il aura le plus travaillé, certains le considèrent comme un petit maître, alors que c’est justement à l’intérieur de ces univers très codifiés qu’il aura le mieux su déployer sa singularité, notamment son sens de l’intrigue et son génie de la suggestion, parvenant par la seule mise-en scène à susciter le malaise, l’angoisse voire la terreur. Dario Argento saura d’ailleurs s’en souvenir, en particulier dans la séquence du jardin de Quatre mouches de velours gris (1971) qui reprend celle du cimetière de L’Homme-léopard (1943), avec cette peur instillée grâce à l’insistance du hors-champ et au découpage basé sur les modifications sonores. Avec La Féline (1942) et Vaudou (1943), ce dernier film compose une sorte de trilogie fantastique, se passant des trucages et des machineries, pour ne se consacrer qu’à l’atmosphère envoûtante que les correspondances entre zones d’obscurité et halos lumineux, mouvements d’appareils et échelle des plans, font naître. Bien plus que les fables psychanalytiques peu inspirées qu’Hollywood déclinera bientôt, Tourneur opère là une emprise purement esthétique sur l’inconscient du spectateur, lequel ne se retrouve jamais que devant lui-même, avec ses craintes et ses doutes soudain exhaussés.

Mais Tourneur n’est pas seulement ce montreur d’ombres, ce fabricant de rêves éveillés, il est aussi un cinéaste classique de la plus belle eau, et un très subtil analyste des comportements humains, notamment de la psyché féminine (sa violence latente, sa quête de simulacres, son insensée témérité). A travers les personnages de la vamp dans La Griffe du passé (1947) ou du capitaine Anne Providence dans La Flibustière des Antilles (1951), il aura ainsi offert des portraits de femmes contrastés, entre candeur et brutalité, tranchant avec l’uniformité d’Hollywood. Quant à ses westerns, dont le très beau Wichita (1955), ils se révèlent garantis sans délayage psychologisant : des tragédies pures, portées par une impressionnante rigueur.