Des frondaisons gentiment éclairées, des jeux de couleurs et des ombres imprécises, un bruissement doux : au cinéma, les jardins viennent agrémenter les idylles, sertir quelques courses-poursuites, rajouter au décor compassé ce qu'il lui faut d'élégance désuète. Un couple s'étreint mollement sous le feuillage avant de prendre la pose, des messieurs bien tranquilles et des dames affairées remontent les allées, s'attardent aux cascades, se saluent entre les branches. Des enfants courent au loin. Les jardins de cinéma ne sentent pas grand-chose. On les traverse sans s'attarder, pressé de quitter ces lieux sans mémoire ni affect. De Tavernier à Beineix, ils sont à l'image d'un cinéma décoratif, un cinéma d'agrément sans trop de chausse-trappes ni d'inquiétude.

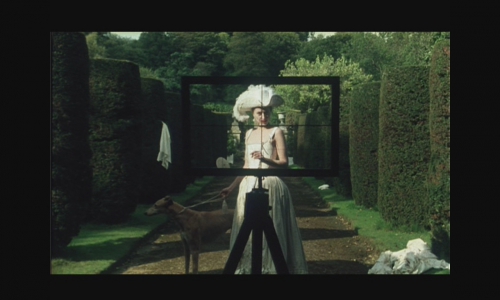

Mais l'ombre du bosquet peut se faire menaçante. Derrière la haie, à bien écouter, quelque chose se trame. Les parfums qui deviennent entêtants, un cliquetis, un vêtement apparemment oublié, il n'en faut pas plus pour redonner à ces buissons bien ordonnés, une allure funèbre. Il y a un autre cinéma que celui qui vient avant tout réconforter. Un cinéma parfois instable et maladroit, plein d'embardées et de détours. De Tourneur à Argento en passant par Greenaway, le jardin devient traquenard, et puis tombeau. La dernière illusion de liberté avant la mise à mort du sujet.