Après l'Erotisme (ici et là), puis la Mort (là), je vous invite chers lecteurs, en ce début d'année, à répondre à de nouvelles questions cinématographiques, cette fois consacrées à l'un des sujets favoris du cinéma (et du cinéphile) : lui-même. Identification et dédoublement, enchâssements et reflets, hommages et copies, mise en abyme ou simple micro dans le champ, voici donc le questionnaire du Miroir !

Dans les commentaires ci-dessous, les réponses de :

Montalte, alias Pierre Cormary,

Richard (d'A part soi),

Isabelle (d'En paraison),

Raphaël Juldé (d'I would prefer not to),

Pascal Zamor (de Ruines circulaires),

Volker Rivinius (de Surrealistic pillow),

Damien (de sable),

Frédéric Dufoing,

Smoking-Birds,

Jacques Layani,

Timothée Gérardin (de Fenêtres sur cour)

Sur leur blog respectif, celles de :

Frédérique, en deux parties (ici et là),

L. (La Troisième chambre),

Vincent, en deux parties (ici et là),

Sylvain (sur Ma pause café)

Antoine et Nolan, en plusieurs parties (ici, là, là également, là encore, là enfin)

Edouard (sur Nightswimming)

Pascale (ici)

1) Avez-vous déjà accroché chez vous une affiche de film ?

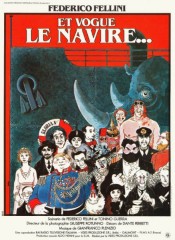

Celle d'Et vogue le navire signée Tardi, lors de sa sortie au début des années 80. Elle représentait idéalement à l'époque - j'avais quinze ans- le caractère hétéroclite, disparate et un peu monstrueux d'une cinéphilie pas très bien ordonnée mais déjà dévorante.

2) Quelle affiche, placardée à l'intérieur d'un film, préférez-vous ?

Celle de Vivre sa vie dans Le Mépris, qui confirme la filiation entre ces deux films malgré l'absence de Karina dans le second. Cette absence étant justement le lien unissant les deux films. Sinon, j'ai longtemps cherché la signification de celle de La fête à Gigi, film pornographique d'Alain Payet, que l'on voit un très court instant dans Femme Fatale de Brian de Palma... jusqu'à ce que je vois le film pour comprendre le lien plus qu'évident qui les unit : "Gigi", elle aussi, rêve le film auquel elle participe.

3) Avez-vous une salle de cinéma régulière ?

Lorsque j'habitais Paris, c'était l'Action Christine, où j'enchaînais souvent plusieurs séances d'affilée ; à Lille, le Métropole, salle d'Art et d'Essai qui passait encore, dans les années 90, des comédies musicales hollywoodiennes à Noël.. Mais depuis que j'ai quitté les grandes villes, étant contraint aux multiplexes, c'est-à-dire aux supermarchés, je découvre presqu'exclusivement le cinéma en dvd.

4) Quelle salle de cinéma, présente dans un film, préférez-vous ?

Sasn doute, la salle miraculeuse d'Amarcord, qui laisse imaginer qu'il suffit de tendre la main et d'ouvrir les yeux pour que le destin s'accomplisse.

5) Avez-vous un souvenir marquant dans une salle de cinéma, n’ayant pas de rapport avec le film projeté ?

Un homme au dernier rang ronflait. La salle était presque vide et le film, dont je ne me souviens plus, peinait à retenir l'attention. Je commençai à regarder le dormeur, très bien mis, l'écharpe claire et le veston repassé, dont la main droite posée à plat sur sa cuisse, restait grande ouverte, comme celle d'un enfant endormi en toute confiance. Je tressaillis en découvrant son visage : c'était Michel Aumont.

6) Avez-vous déjà assisté à un tournage ?

Non

7) Qu’avez-vous filmé dont vous soyez le plus satisfait ?

Ma production cinématographique se réduit à un film en caméra subjective absolument inepte, tourné à l'adolescence finissante, qui fait courir (et donc tressauter la caméra) un individu poussant les hauts cris, lequel finit par se cacher dans un cagibi mal éclairé. Là il ouvre un coffret, contenant un miroir, où son visage affolé devrait se réfléchir, mais comme ce n'est pas le cas, l'infortuné reprend ses lamentations de plus belle. C'est très éprouvant.

8) Avez-vous une anecdote véridique à nous conter, vous mettant en scène avec une personnalité du cinéma ?

A part celle avec Michel Aumont, non.

9) Quelle personnalité du cinéma aimeriez-vous rencontrer pour nourrir une telle anecdote ?

Dans les commentaires ci-dessous, Isabelle nous parle d'un long tête à tête avec Catherine Deneuve. Je ne dirais pas non à ce type de rencontre avec Juliette Binoche, Denis Lavant ou Léos Carax (à défaut je reverrai, une fois encore, Mauvais sang)

10) Quel est le personnage cinématographique le plus proche de ce que vous êtes, ou de ce que vous avez été ?

A une époque, sans doute un mélange de Marcello Rubini, le journaliste de La Dolce Vita, ironique et désabusé, qui prend part sans prendre partie, et le Pierre de Pola X, velléitaire et lyrique, qui se trompe avec constance. Peut-être aujourd'hui le Régis Vasseur, d'Ainsi soit-il de Gérard Blain, sans trop d'espoir ni de crainte.

11) Avez-vous une quelconque ressemblance physique avec une actrice ou un acteur ?

Assez vaguement, le Tim Robbins d'il y a vingt ans, m'a assuré une amie qui se trouve elle-même, contre toute vraisemblance, des allures de Sandrine Bonnaire

12) Apparaissez-vous réellement dans un film ?

Non.

13) Quel regard-caméra vous a le plus touché ?

Celui de la jeune fille sur la plage, candide et rassurant à la fois, à la toute fin de la Dolce Vita, jeune fille qui de loin hèle le personnage joué par Mastroianni. A cause du vent, des vagues et des nuits agitées, ses mots ce matin-là lui restent inaudibles, incompréhensibles, c'est-à-dire enfin riches de promesses.

14) quelle séquence en caméra subjective vous a le plus marqué ?

Dans Une Question de vie ou de mort, chef d'oeuvre parmi d'autres de Michael Powell, le blessé qui voit sur lui se pencher plusieurs âmes bienveillantes, de l'ambulance au bloc opératoire, finit par fermer les yeux apaisé, une paupière monumentale recouvrant alors l'objectif ; exemple quasi-unique de plan séquence en caméra subjective qui ne transmette pas la vision d'une proie ou d'un prédateur.

15) Existe-t-il un remake que vous appréciez ?

Sorcerer de Friedkin, éventuellement (pour Le Salaire de la peur de Clouzot) mais en général le remake édulcore et aplanit ce qui faisait le sel de l'original, ses scories et ses audaces, sous le prétexte de le moderniser. C'est d'ailleurs le mouvement général du cinéma.

16) Un que vous détestez ?

La plupart des autres, Psycho en tête.

17) Quelle est votre image ou séquence favorite parmi celles faisant allusion, au sein d’un film, à un autre film ?

Parce qu'elles dédramatisent le cinéma, j'aime beaucoup les allusions ludiques que pratiquent Jean Rollin ou Peter Greenaway, rappelant par le nom d'un personnage, un objet, une couleur ou une réplique, leurs oeuvres antérieures. Ma préférence va toutefois à Intervista de Fellini, et son souvenir à la fois grotesque et bouleversant de la séquence de la fontaine de Trévi dans La Dolce Vita.

18) Citez votre scène préférée parmi celles utilisant un miroir

Ce n'est pas le seul film de Melville dans lequel un personnage scelle son destin en se confrontant à son reflet, au sens propre comme au sens figuré, mais Le Doulos en offre, en son début et peu de temps avant la fin, une version radicale.

19) Avez-vous le souvenir d'une apparition involontaire de l'équipe de tournage à l'image ?

Quelques reflets de caméra dans Titanic.

20) Quelle est votre préférence parmi les actrices/acteurs ayant joué plusieurs rôles dans le même film ?

Silvana Mangano, aussi douce et inquiétante en Pénélope qu'aimante et glaciale en Circé, à moins que ce ne soit l'inverse, dans le bel Ulysse de Mario Camerini.

21) Quel est pour vous le meilleur interprète d’un personnage traité à plusieurs reprises dans l'histoire du cinéma ?

Parmi la douzaine de Jean Valjean, sans doute le génial Harry Baur dans la version de 1934

22) Parmi les cinéastes ayant fait l’acteur chez les autres, qui mérite d'être retenu ?

Orson Welles, qui réussit à être exceptionnel dans le pire navet comme dans ses propres chef-d'oeuvres.

23) Quelle apparition d’un réalisateur dans son propre film vous semble la plus mémorable ?

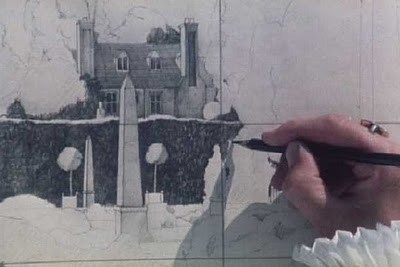

J'aime assez les mains de cinéastes s'invitant en gros plan, celles de Lang pour Mabuse, d'Argento pour ses tueurs à gants noirs, de Greenaway pour le peintre de Meurtre dans un jardin anglais.

24) Quel est à vos yeux le plus grand film sur le cinéma ?

Le plus grand je ne sais pas, mais sur ces dernières années, Les anges exterminateurs de Brisseau et L'Imaginarium du Dr Parnassus de Gilliam, se défendent assez bien.