Voici venu le temps du nouveau questionnaire cinéphilique.

Après l'Erotisme, la Mort, le Cinéma et la Politique, traiter des liens entre la religion et le cinéma devrait, du moins je l'espère, intéresser autant les dévôts que les libre-penseurs.

Voici 20 questions auxquelles chacun pourra répondre, selon ses convictions et sur le support qu'il affectionne (commentaires, blogs, sites, statuts Facebook etc..). C'est dans l'esprit le plus oeucuménique qui soit que nous les recenserons toutes en ce lieu, y répondant à notre tour dans trois jours.

Pour le reste, que vos Dieux-Lares respectifs veillent sur chacun d'entre vous.

1) Parmi tous ceux qui ont été représentés au cinéma, quel est votre dieu préféré ?

2) Quel édifice religieux, présent dans un film, vous a donné envie de vous y attarder ?

3) Quel personnage de prêtre vous a le plus marqué ?

4) Quel est le film le plus blasphémateur que vous connaissez ?

5) Quel Jésus de cinéma vous semble le plus fidèle à l’original ? Et le moins ?

6) Pour quel film mythologique, avez-vous un faible ?

7) Quel est votre film de moines (ou de nonnes) favori ?

8) Parmi les films abordant la religion juive, quel est votre préféré ?

9) Même question pour l’islam ?

10) Quel film a su le mieux traduire l’intensité du monde païen ?

11) Sous les traits de quelle actrice aimeriez-vous voir une apparition de la Vierge Marie ?

12) Dans quelle œuvre avez-vous trouvé dépeint le plus fidèlement un rituel religieux ?

13) Un miracle vous permet d’entrer véritablement à l’intérieur d’un film : lequel ?

14) Quel est votre Diable préféré ?

15) Avez-vous découvert une religion au cinéma ?

16) Quel est à vos yeux le plus grand cinéaste chrétien ?

17) Dans la république islamique dépeinte par Michel Houellebecq dans son dernier roman, Soumission, quels cinéastes ou quels films auraient, à votre avis, droit de cité ?

18) Quel film vous obligerait-on à revoir sans cesse si vous séjourniez aux Enfers ?

19) Etant entendu que la cinéphilie est pour vous une sorte de religion, quel en est le ou les dieux ? Le ou les prophètes ? Les rites principaux ?

20) Y-a-t-il une scène ou un film qui ait un jour choqué vos convictions, que celles-ci soit de nature religieuse ou non ?

Dans les commentaires ci-dessous, les réponses de :

Florent, de Cinecdoche

Christophe, d'Avis sur des films

Carole, de Nord-nord-ouest

Amandine

Ipidiblue, du Parti pris d'écrire

Damien (de sable)

Edouard, de Nage nocturne

Volker Rivinius, de Surrealistic pillow

Pierre Audebert

Montalte, de La page de Pierre Cormary

Ash

*

Sur leur blog, les réponses de :

Vincent (Le journal du Dr Orlof)

Frédérique (Les nuits du chasseur de films)

Pradoc (le Bloc)

Vincent (Insifree)

Sylvain (Ma pause café)

*

1) Parmi tous ceux qui ont été représentés au cinéma, quel est votre dieu préféré ?

Ce sera une déesse. La plus belle d'entre toutes : Vénus. Sous les traits d'Uma Thurman dans Les Aventures du baron de Münchausen, de Terry Gilliam.

2) Quel édifice religieux, présent dans un film, vous a donné envie de vous y attarder ?

L'église où les diverses pensionnaires de la Maison Tellier, dans Le Plaisir de Max Ophuls, viennent se recueillir, sous les yeux émerveillés de Gabin. Frou-frous, mouchoirs en dentelle et moues exagérées, et puis soudain la grâce d'un instant sur le visage de Danielle Darrieux.

3) Quel personnage de prêtre vous a le plus marqué ?

La souffrance du petit prêtre du Journal d'un curé de campagne, de Bresson.

4) Quel est le film le plus blasphémateur que vous connaissez ?

Salo, de Pasolini, car ce sont les idéaux de notre société, d'autant plus sacrés qu'ils sont faisandés, qui y sont méthodiquement salis.

5) Quel Jésus de cinéma vous semble le plus fidèle à l’original ? Et le moins ?

Le très beau Roi des Rois de Nicholas Ray, reste le plus fidèle aux textes de la légende biblique. Et celui de la dernière tentation du Christ, de Martin Scorcese, remarquable adaptation du passionnant roman de Kazantzakis, le plus fidèle aux interrogations que cette légende suscite.

6) Pour quel film mythologique, avez-vous un faible ?

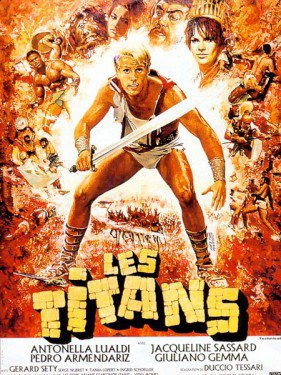

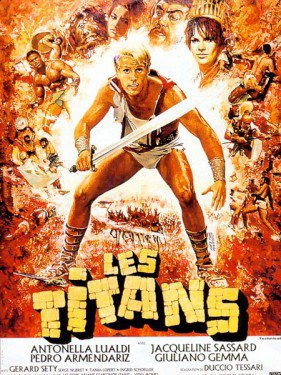

Pour sa vivacité, sa verdeur, ses trucages à la Méliès et la présence de la mystérieuse Jacqueline Sassard, sans hésiter Les Titans, de Duccio Tessari.

7) Quel est votre film de moines (ou de nonnes) favori ?

Sans hésiter non plus, le splendide Narcisse noir du merveilleux Michael Powell.

8) Parmi les films abordant la religion juive, quel est votre préféré ?

Même si c'est un piètre cinéaste, la veine autobiographique de Claude Berri est plutôt attachante. Dans Mazel Tov, il est à son meilleur, mi-tendre mi-lâche, autant insouciant que sans scrupules. Le mariage religieux des vingt dernières minutes du film, haut en couleurs, vaut le détour.

9) Même question pour l’islam ?

Le Destin de Chahine. Une autre vision de l'islam que celle véhiculée par les adeptes du choc des civilisations, et de ce fait, une belle claque à la violence sanguinaire des fous d'Allah.

10) Quel film a su le mieux traduire l’intensité du monde païen ?

Excalibur, de Boorman, qui représente un monde encore peuplé de monstres et de merveilles, de sortilèges et d'esprits, de troubles et de mystères, avant le règne de la normalisation et de la simplification. Sa Forêt d'émeraude ne dit d'ailleurs pas autre chose.

11) Sous les traits de quelle actrice, aimeriez-vous voir une apparition de la Vierge Marie ?

Edith Scob, pour sa beauté dérangeante et manière d'être là tout en étant ailleurs. D'ailleurs Bunuel, dans La Voie lactée, a eu l'idée bien avant moi.

12) Dans quelle œuvre avez-vous trouvé dépeint le plus fidèlement un rituel religieux ?

Dans Le Dernier voyage de Tanya, d'Alexei Fedorchenko, les derniers descendants des Mérias, un peuple d'origine finno-ougrienne assimilé par les Slaves, procèdent à des préparatifs de mariage ou à des cérémonies funéraires, de manière simple et bouleversante. Il s'agit bien de leur dernier combat avant l'acculturation et l'oubli.

13) Un miracle vous permet d’entrer véritablement à l’intérieur d’un film : lequel ?

Prendre la place de Langue Pendue aux côtés d'Anna, durant la nuit arrachée au temps, située au coeur de Mauvais sang de Léos Carax.

14) Quel est votre diable préféré ?

Le plus innocent d'entre eux, le plus redoutable donc : la petite fille au ballon blanc du Toby Dammit de Fellini.

15) Avez-vous découvert une religion grâce au cinéma ?

Celle de la tribu amérindienne des Invisibles dans La Forêt d'Emeraude de Boorman.

16) Quel est à vos yeux le plus grand cinéaste chrétien ?

John Ford.

17) Dans la république islamique imaginée par Michel Houellebecq dans son dernier roman, Soumission, quels cinéastes ou quels films auraient, à votre avis, droit de cité ?

Au début aucun, et puis peu à peu chacun y mettrait du sien pour que le cinéma, comme il l'a toujours fait, colle au nouvel air du temps

18) Quel(s) films) vous obligerait-on à revoir sans cesse si vous séjourniez aux Enfers ?

Ceux d'Haneke, Ozon, Klapisch, Emmerich, Besson, Honoré, Lartigau, Boon, Larrieu, Onteniente, Nolan, Masson, Angelopoulos...

19) Etant entendu que la cinéphilie est pour vous une sorte de religion, quel en est le dieu ? Le (ou les) prophète(s) ? Les rites principaux ?

Comme le bouddhisme, c'est une religion sans dieu, avec une ascèse faite d'au moins un film par jour, par séries sur un acteur, un style, une année, un auteur, un pays etc...

20) Y-a-t-il une scène ou un film qui ait un jour choqué vos convictions, que celles-ci soient de nature religieuse ou non ?

Non, pas que je sache.